Каким запомнился март 2025 года кыргызстанцам?

Редакция Kaktus.media традиционно подводит итоги прошедшего месяца, вспоминая все важные и ключевые события, произошедшие в марте 2025 года. Кыргызстанцам первый месяц весны запомнился по большей части политическими и социальными событиями, в частности, лишением депутатского мандата Султанбая Айжигитова, решением вопроса по кыргызско-таджикской границе, гибелью игрока кок-бору, вопросом частной собственности, убийством семьи из Кыргызстана в США, изменением налоговой политики и снятием особого статуса у школ. Напоминаем, что именно произошло.

Как парламент Кыргызстана лишился Султанбая Айжигитова

Депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов в марте оказался в центре громкого скандала. На заседании 5 марта он выступил против условий соглашения с Таджикистаном, призвав вернуть село Достук, не делить водозабор поровну и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. За эти высказывания Айжигитова исключили из парламентской фракции "Ыйман нуру".

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев затем предупредил депутатов, что собрал материалы на Айжигитова и "не удивляйтесь, если ЦИК лишит его мандата". Айжигитов назвал это давлением за его речь и даже вызвал Ташиева на теледебаты. 28 марта Центризбирком по обращению ГКНБ досрочно лишил Султанбая Айжигитова депутатского мандата, сославшись на скрытую им судимость: по данным спецслужб, в 2017 году он был осужден за нанесение побоев подростку, что нарушает закон о выборах. Сам Айжигитов назвал происходящее политическим давлением и незаконным решением. 31 марта экс-депутат подал иск в суд, требуя отменить решение ЦИК. Общественность активно обсуждала инцидент.

Правозащитники указали на угрозу парламентской демократии, а бывший премьер Феликс Кулов признал законность решения ЦИК, хотя и отметил его неоднозначность: формально вступивший приговор – достаточное основание для прекращения полномочий, но выглядит это как выполнение политического заказа. В обществе звучали мнения о чрезмерной жесткости меры, однако официальные лица настаивали на правомерности лишения мандата. Айжигитов, потеряв должность, столкнулся с запретом посещать парламент, но пообещал добиваться справедливости в суде. Судебное разбирательство по его иску продолжится, а дело уже вызвало широкий общественный резонанс.

Праворульные авто и машины с иностранными номерами

В марте обострилась проблема праворульных автомобилей и машин с иностранной регистрацией. С 1 марта в Кыргызстане стартовала кампания по легализации таких авто – владельцам предложено зарегистрировать машины из Армении, Абхазии, России и других стран, уплатив сбор - около 102 тыс. сомов. При этом им будут выдаваться специальные номера "10-го региона". Многие водители сочли условия обременительными. 5 марта около 70 владельцев праворульных машин с иностранными номерами вышли на митинг в Бишкеке, требуя снизить стоимость регистрации и разрешить свободную продажу таких автомобилей. Они объясняли, что большинство из них – таксисты, чей заработок зависит от этих машин. Запрет на использование авто в такси или их продажу лишит людей дохода. Активисты обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой пересмотреть условия легализации.

Одновременно кабмин принял меры, чтобы облегчить нагрузку: 12 марта правительство запретило импорт кузовов автомобилей, закрывая лазейки ввоза распиленных праворульных машин, а 10 марта обсуждался запрет на ввоз в КР машин с иностранной регистрацией. Для стимулирования оформления были введены льготы: например, обсуждалось снижение госпошлин при перерегистрации недвижимости при наличии страховки (инициатива Минэкономики). Хотя непосредственно в вопросе авто главной уступкой стало снижение требуемой ширины освобождаемого дорожного участка. Руководители силовых ведомств, напротив, предупреждали о том, чтобы водители не устраивали новые акции. Камчыбек Ташиев жестко заявил: "Даже не думайте о митингах", поручив пресекать попытки протестов автовладельцев. Тем не менее после диалога власти пообещали рассмотреть снижение суммы платежа до 50 тыс. сомов. В итоге процесс легализации был запущен: он пройдет в три этапа - до осени 2025 года. Водителям праворульных авто разрешили эксплуатировать их самим, но запретили передавать управление другим лицам, иначе грозит штраф.

Перекрытие проспекта Чуй

В марте стало известно о масштабном инфраструктурном проекте в центре Бишкека. С 31 марта городские власти закрыли для транспорта часть проспекта Чуй – участок от улицы Ибраимова до ул. Абдрахманова – на длительный срок. Причиной стало начало строительства современного подземного пешеходного перехода с эскалаторами и лифтами, а также двухуровневой подземной парковки более чем на 220 машин на пересечении пр. Чуй и ул. Шопокова. Проект реализуется на средства частных инвесторов ("Ташболот Холдинг" и ОсОО "Олд Бишкек") и оценивается в 2 млрд сомов; строительство рассчитано на два года.

Перекрытие проспекта существенно повлияло на транспортную ситуацию. По данным мэрии, движение на указанном отрезке будет закрыто на шесть–восемь месяцев. На это время изменены маршруты общественного транспорта: автобусы №5, 34, 38, 50, 152, 166, 222 направлены в объезд по ул. Фрунзе, а маршруты №7, 11, 25, 36, 129, 169, 216, 227, 254 – по ул. Киевской. Кроме того, для регулирования потоков пересмотрен цикл светофоров, чтобы минимизировать заторы. Несмотря на эти меры, город готовится к серьезным пробкам. Неоднократно отмечалось, что перекресток у ЦУМа и так был одной из самых загруженных точек, а теперь водителям придется терпеть неудобства в течение всего периода работ.

В первоначальном объявлении речь шла о полном закрытии улицы на время строительства (до двух лет), но позже инвестор уточнил, что движение возобновят через несколько месяцев после основных работ. Проект призван повысить безопасность пешеходов и разгрузить центр города: новый переход позволит людям пересекать проспект под землей, а большая парковка уберет часть машин с обочин.

Визит Эмомали Рахмона и кыргызско-таджикские соглашения

В середине марта Кыргызстан и Таджикистан сделали исторический шаг к урегулированию давнего пограничного спора. 13 марта Бишкек с государственным визитом посетил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В ходе переговоров президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали окончательный Договор о государственной границе между двумя странами, завершив тем самым почти 23-летние переговоры по делимитации спорных участков.

Одновременно были подписаны два важных соглашения: о строительстве и совместном использовании автомобильных дорог, а также об обеспечении доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам на приграничных территориях. Подписание документов открыло новую страницу в отношениях двух республик. Соглашение по дорогам предусматривает строительство двух нейтральных автодорог для взаимного доступа: дороги Дача – Капчыгай (Ходжаи Аъло – Ворух) для Таджикистана и Мин-Орук – Самаркандек (Ориёно – Шуристон) для Кыргызстана. Эти дороги позволят гражданам беспрепятственно перемещаться и перевозить грузы между основными территориями и анклавами, избегая конфликтных пересечений. Кроме того, стороны договорились совместно обустроить и использовать ключевой пограничный перекресток дорог Ош – Раззаков и Исфара – Ворух, придав ему нейтральный статус для равного доступа.

Соглашение по водным объектам гарантирует свободный доступ обеих стран к ряду гидротехнических сооружений и энергетических объектов, ранее разделенных границей. В частности, речь идет о совместной эксплуатации головной плотины с тремя шлюзами и водозаборного канала Ак-Татыр/Мачой – это позволит регулировать водоснабжение в приграничье сообща. После визита началась процедура ратификации. 19 марта Жогорку Кенеш одобрил договор о границе и сопутствующие соглашения подавляющим большинством голосов. 25 марта президент Садыр Жапаров подписал законы о ратификации, окончательно вводя договоренности в силу. Таким образом, с конца марта пограничный вопрос с Таджикистаном официально урегулирован.

В обществе это вызвало смешанную реакцию: с одной стороны, облегчение от достижения мира, с другой – часть населения и политиков критиковали уступки (передачу села и земель) во имя соглашения. Тем не менее обе страны заявили о "вечном мире" в регионе. Визит Рахмона закрепил курс на добрососедство: президенты выступили с совместным заявлением об укреплении дружбы. Мартовские договоренности стали завершающим этапом многолетнего спора – теперь на границе ожидается установка четких линий и снижение риска конфликтов.

Новый Земельный кодекс и изъятие частной собственности

В марте в Кыргызстане разгорелись споры вокруг принятого в феврале нового Земельного кодекса, особенно нормы об изъятии частной собственности для государственных и общественных нужд. Парламент 13 февраля утвердил новую редакцию кодекса, где понятия "общественные и государственные нужды" определены достаточно широко. Согласно статье 69 проекта, инициатор изъятия (госорган или инвестор) должен доказать отсутствие альтернативного участка для своих целей. В перечень оснований для изъятия включили национальную безопасность, охрану окружающей среды и памятников, строительство соцобъектов, дорог, реализацию международных договоров и разработку месторождений полезных ископаемых.

Власти отмечали, что нововведения наоборот усиливают гарантии: теперь перед изъятием придется искать альтернативы и выплачивать компенсацию по оценке независимых экспертов.

Однако многие гражданские активисты восприняли норму с тревогой, опасаясь произвольного отъема земли под предлогом инвестпроектов. В обществе началась активная реакция. Жители и активисты собрали подписи с требованием к президенту наложить вето и вернуть кодекс на доработку, считая защиту частной собственности недостаточной.

В ответ власти предприняли информационные разъяснения: член рабочей группы по кодексу Гульзат Наматбекова встретилась с активистами и подробно объяснила, что норма об изъятии будет применяться сбалансированно. Она подчеркнула, что кодекс четко регламентирует процедуру – от анализа альтернатив до независимой оценки ущерба. Несмотря на это, у участников встречи остались вопросы о возможном злоупотреблении понятием "госнужды". К концу марта противоречия не утихли. 27 марта в Бишкеке состоялся митинг против кодекса, активисты требовали защитить частную собственность. Правозащитники предупреждали, что преждевременное применение новой нормы без дополнительных гарантий может привести к социальному напряжению. Таким образом, март ознаменовался общественной кампанией по пересмотру Земельного кодекса: граждане настаивают на доработке положения об изъятии собственности, чтобы исключить риск необоснованного отчуждения земли.

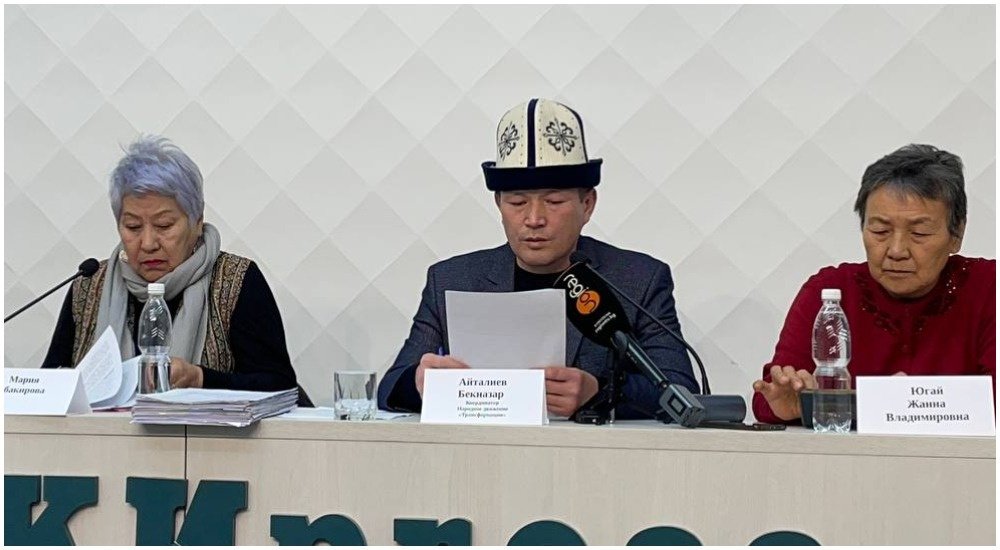

Был создан оргкомитет протеста: на 1 апреля в Бишкеке планировали мирный митинг против спорной нормы. За несколько дней до этого, 20–26 марта, силовые органы вызвали на допрос ряд активистов. В частности, 26 марта в ГКНБ был вызван активист Сергей Ким, выступавший против изъятия – он считает, что это связано с намеченным собранием, и расценил вызов как попытку давления. Тем не менее, несмотря на запрет митингов в центре (действовавший до 31 марта), общественники заявили о намерении отстаивать свои права на землю законными способами.

Гибель игрока кок-бору

Трагическим событием марта стала гибель спортсмена во время турнира по кок-бору. 12 марта на ипподроме "Ак-Кула" под Бишкеком проходил матч турнира "Нооруз-2025" между командами "Борулу" (Сокулук) и "Буркут" (Ош). Через 10–15 минут после начала произошло жесткое столкновение игроков с нарушением правил, в результате которого 45-летний игрок команды "Борулу" Мирлан Сраждинов упал с лошади и потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных травм он скончался по дороге. Этот случай потряс спортивное сообщество – в истории официальных соревнований по кок-бору такие летальные исходы редки.

По факту гибели возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Правоохранители задержали двух подозреваемых: 29-летнего игрока команды соперников А. Ч. и 42-летнего судью матча Ш. У. Следствие предполагает, что грубое нарушение правил со стороны игрока могло привести к смертельной травме, а судья не предотвратил грубую игру. Оба задержанных были помещены в ИВС, и назначены необходимые экспертизы. 17 марта суд рассмотрел меру пресечения: судью отпустили под домашний арест, а игрока отправили в СИЗО на два месяца на время расследования.

Гибель игрока вызвала широкий резонанс и обсуждение безопасности национальной игры. На заседании парламента 2 апреля депутат Балбак Тулобаев заявил, что после этого несчастного случая "некие силы пытаются добиться полного запрета кок-бору". Он призвал не запрещать народную игру, а ужесточить правила и обеспечить безопасность: "В каждом виде спорта бывают трагедии... Нельзя делать из этого политику. Виновные должны быть наказаны, но игру надо продолжать". Тулобаев отметил, что кок-бору – часть культуры, и хотя риски есть, достаточно реформировать правила, например, строже наказывать грубую игру.

В конце марта–начале апреля обсуждались меры по повышению безопасности: возможно, введут дополнительные защитные средства для игроков, улучшат работу судейской коллегии. Также сообщалось, что за один день удалось собрать около 1 млн сомов помощи семье погибшего игрока.

Обязательное страхование жилья

Еще с 2016 года в стране действовал закон об обязательном страховании жилых домов, однако охват оставался низким – по данным страховщиков, застраховано лишь около 21% жилья (из ~1,2 млн домов). Причины – отсутствие штрафов за незастрахованность и низкая осведомленность населения. Власти решили усилить реализацию этой нормы. В конце марта Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил закон, закрепляющий обязательное страхование жилья от ЧС. Предусматривается, что при сделках с недвижимостью наличие страхового полиса станет необходимым условием. Стоимость полиса государственной страховой организации остается символической – 600 сомов в год для сельской местности и 1 200 сомов для города, однако ранее многие игнорировали даже эту обязанность.

Инициативу поддержали на разных уровнях. Мэрия Бишкека провела 25 марта специальную встречу: мэр Айбек Джунушалиев обсудил с Государственной страховой организацией итоги страхования за январь–март и призвал активизировать работу с населением. Он подчеркнул, что все муниципальное имущество должно быть застраховано, и поручил районным акимиатам довести охват страхованием жилья хотя бы до 50%. "Не должно быть 30-40%, требуйте все 100%", – заявил мэр, настаивая на разъяснительной кампании среди жителей. Одновременно правительство и парламент искали стимулы для граждан: например, Минэкономики предложило давать 50-процентную скидку на госпошлину при регистрации сделки, если дом застрахован. Кроме того, рассматривался вопрос об административной ответственности за уклонение от страхования.

К марту налоговая служба также подключилась: например, предлагалось при регистрации недвижимости требовать страховой полис (хотя позже от этой идеи отказались из-за нагрузки на граждан). В итоге на мартовских парламентских слушаниях закон об обязательном страховании жилья получил одобрение депутатов. Учителя и врачи, как отмечалось, давно страхуют свое жилье по требованию (например, педагоги – для получения патента на репетиторство). Теперь же страховать жилье должны все собственники. Ожидается, что эти меры позволят защитить граждан в случае пожаров, наводнений и землетрясений – страховка покроет ущерб, что особенно важно для социально уязвимых слоев. Инициатива получила поддержку и у президента: Садыр Жапаров в своих выступлениях отмечал значимость формирования страховой культуры.

Убийство семьи из Кыргызстана в США

В начале марта кыргызстанцы были шокированы трагическими новостями из США: в штате Иллинойс жестоко убили семью из Кыргызстана. 8 марта американская полиция обнаружила тела 47-летней Бермет Анварбековой, ее 45-летнего супруга Азамата Доронбекова (в США он был известен как Азамат Марат) и их пятилетнего сына. Семья проживала в Америке с 2012 года, в Чикаго у них был собственный малый бизнес – логистическая компания. Обстоятельства убийства были необычными: тела супругов и ребенка нашли в разных местах, что говорило о продуманности преступления.

По информации МВД Кыргызстана, американские правоохранители проводят активное расследование, но детали не раскрывают "в интересах следствия".

Генеральное консульство КР в Чикаго оперативно связалось с американской полицией для выяснения обстоятельств. Дело взято на особый контроль МИД Кыргызстана – там подтвердили гибель граждан и координировали дальнейшие действия. Одновременно дипломаты помогли с организацией отправки тел на родину: 17 марта останки родителей и ребенка были репатриированы в Кыргызстан для похорон. Родственникам погибших была выражена официальная поддержка. В США же убийство вызвало широкий резонанс: местные СМИ писали о "загадочном убийстве семьи", а кыргызская диаспора в Северной Америке выразила шок и соболезнования. Американская полиция рассматривает различные версии, однако на момент конца марта подозреваемых публично не назвали.

В Кыргызстане трагедия привела к дискуссиям о безопасности мигрантов за рубежом. Президент Садыр Жапаров выразил глубокие соболезнования семье и поручил МИД держать дело под контролем. 24 марта в Бишкеке прошла поминальная акция по погибшим. Многие отмечали, что семья всегда поддерживала связь с родиной и помогала знакомым обустроиться в США.

Также инцидент актуализировал вопрос защиты граждан КР за границей: власти Кыргызстана заявило о намерении добиваться справедливого расследования от американских властей и в случае поимки преступников - сурового наказания. Пока расследование продолжается – мартовская трагедия останется на слуху, пока убийц не найдут.

Налоговая политика: ЭТТН и патенты

В марте правительство реализовало крупные изменения в налоговой политике, откликаясь на критику бизнеса. Прежде всего с 1 января 2025 года была отменена обязательная электронная товаротранспортная накладная (ЭТТН) для большинства товаров. Постановление об этом кабмин подписал и официально сообщил в марте. Теперь применение ЭТТН сохранили только для нефтепродуктов, алкогольной и табачной продукции – по остальным товарам требования сняты. Фискальные органы пообещали списать с электронных "виртуальных складов" все позиции, кроме указанных групп, деактивировав ненужные записи. Ранее предприниматели жаловались, что система ЭТТН усложнила торговлю: требовала оформлять каждую перевозку цифровым образом, что небольшому бизнесу было трудно. Теперь эту нагрузку сняли. Однако кабмин определил новый срок: с 2027 года ЭТТН снова станет обязательной для ряда отраслей (например, для медикаментов) – после доработки системы и обучения бизнеса.

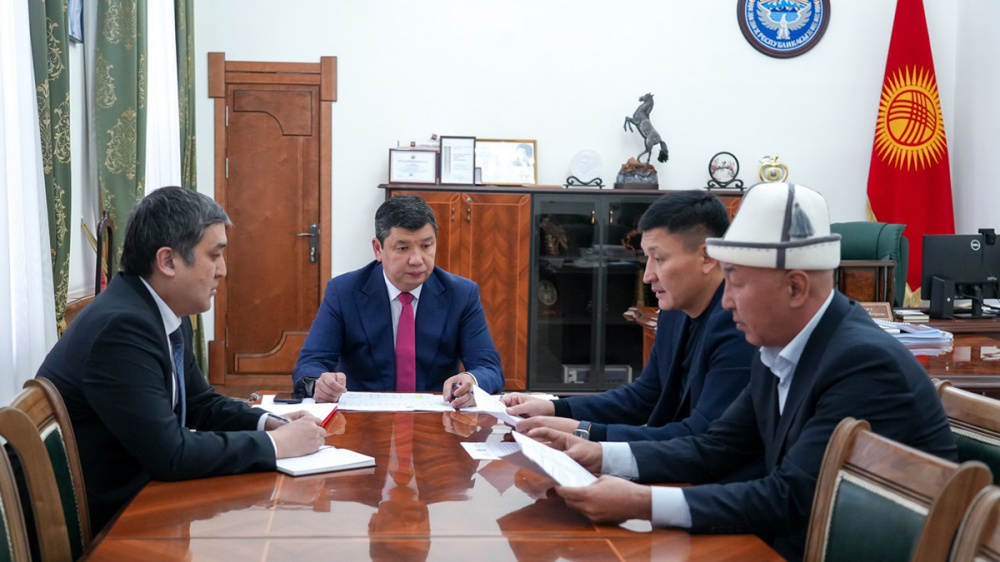

Второе важное изменение – возвращение патентной системы налогообложения для малого бизнеса. Напомним, с 1 июля 2024 года патенты для торговцев были отменены, что вынудило даже мелких продавцов ставить кассовые аппараты (ККМ) и выписывать электронные счета-фактуры (ЭСФ). Это вызвало волну недовольства, и в конце 2024-го власти решили пойти на попятную. В марте 2025 председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов объявил, что по поручению президента готовится указ о возвращении патентов для малого и среднего бизнеса. Планируется установить новые патентные ставки с учетом оборота и региональных особенностей – чтобы налог был справедливым. По словам главы ГНС, уже вернули патенты на аренду торговых мест и контейнеров на рынках. В перспективе предприниматели на патенте будут освобождены от применения ККМ и электронных счетов-фактур, что значительно упрощает работу мелких торговцев.

Фактически власти признали, что форсированная цифровизация налогового учета была преждевременной для малого бизнеса. Теперь ищут баланс: упростить жизнь малым предпринимателям, но сохранить прозрачность учета для среднего и крупного бизнеса.

Кроме того, в марте введены и другие послабления в налоговой отчетности. Для плательщиков упрощенного единого налога (0–1%) разрешили оформлять упрощенные счета-фактуры на бумаге вместо электронных. До 1 октября 2025-го им позволено работать с бумажными накладными, затем будет плавный переход на электронно-бумажный формат. Также с 1 мая сократили сроки выписки ЭСФ – не позднее пяти дней после отгрузки товара, чтобы ускорить оборот документов. Налоговая служба заявила, что все эти изменения направлены на упрощение учета и снижение административной нагрузки на бизнес.

Бизнес-сообщество в целом приветствовало мартовские решения. Отмену всеобщей ЭТТН и возврат патентов расценили как устранение "перегибов" налоговой реформы. Даже депутаты, ранее критикующие налоговиков, согласились, что диалог дал результат. Звучали и критические ноты – например, Алмамбет Шыкмаматов отметил, что тех, кто внедрил ЭТТН без достаточного анализа последствий, следовало бы привлечь к ответственности.

Арест журналистки Канышай Мамыркуловой

В марте права человека и свобода слова стали темой общественных дискуссий из-за дела журналистки и гражданской активистки Канышай Мамыркуловой. 20 марта сотрудники милиции задержали Мамыркулову в ее доме под предлогом "покупателей жилья", проникнув обманом, и силой увезли ее.

Некоторое время спустя в МВД подтвердили, что журналистку задержали по подозрению в нарушении статьи 278 УК "Массовые беспорядки". Поводом, как стало известно, послужили публикации Мамыркуловой в социальных сетях, которые следствие трактовало как призывы к протестам. 21 марта адвокат сообщил, что ей дополнительно могут предъявить обвинение по ст. 330 УК "Разжигание межнациональной вражды" – на основе лингвистической экспертизы некоторых ее постов. Задержание активистки вызвало волну реакции.

Уже 21 марта группа известных правозащитников, журналистов и общественных деятелей опубликовала открытое письмо на имя президента Садыра Жапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел. В письме утверждалось, что содержание Мамыркуловой под стражей нарушает ее право на свободу слова и несет угрозу ее здоровью, требовали изменить меру пресечения. 22 марта Свердловский райсуд Бишкека, однако, избрал для Канышай Мамыркуловой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 19 мая. Это решение вызвало резкую критику: коллеги-журналисты отмечали, что у Мамыркуловой ребенок и серьезные проблемы со здоровьем и арест для женщины за ненасильственное правонарушение выглядит несправедливо.

27 марта объединение 12 правозащитных организаций призвало власти немедленно освободить Канышай Мамыркулову из СИЗО, указывая на ухудшение климата для свободы слова в стране. Экс-премьер Феликс Кулов также выступил, назвав арест чрезмерной мерой. Он подчеркнул, что не знает всех деталей дела, но, по его мнению, "применение ареста к женщинам, обвиняемым в подобных преступлениях, выглядит чрезмерным". Кулов заметил, что Мамыркулова вряд ли способна вывести людей на баррикады: "При всем уважении, может ли она организовать массовые беспорядки? Давайте будем реалистами". Он призвал суд проявить гуманность и заменить арест более мягкой мерой.

Расширение проспекта Айтматова и снос домов

В конце марта разгорелся конфликт вокруг расширения проспекта Чингиза Айтматова в южной части Бишкека. Городские власти планируют реконструкцию дороги на участке от пр. Масалиева до ул. Семетей – проезжую часть расширят до шести полос, а по краям сделают велодорожки. Проект ведет Управление делами президента, окончание работ намечено уже к концу мая. Ради этого пришлось вырубить более тысячи деревьев-тополей, а теперь возник вопрос с частными домовладениями вдоль трассы. Выяснилось, что для расширения дороги необходимо изъять часть придомовых территорий у десятков жителей жилых массивов "Киргизия-1" и "Киргизия-2", расположенных вдоль проспекта.

25 марта жильцы этих районов получили предписания от мэрии: в пятидневный срок добровольно снести заборы и постройки, выходящие за красную линию улицы. В документе указано, что владельцы должны освободить ту часть участка, где их заборы, дома или другие конструкции заступают на муниципальную землю. Всего под снос, по данным мэрии, подпадают ограждения 66 частных домов. В мэрии утверждают, что эти постройки незаконно возведены за пределами участков, "вышли за красную линию и застроили муниципальную землю". Ранее Госрегистр якобы не закреплял четко границы, и некоторые жители поставили заборы за пределами своих изначальных наделов.

Жители встретили новости протестом. Они согласились убрать спорные заборы, если те действительно стоят на городской земле, но опасаются, что следующим шагом власти отберут и части их частных участков без компенсации. Многие семьи владеют домами десятки лет и имеют госакты на землю. По их мнению, расширение проспекта должно сопровождаться законной процедурой отчуждения с выплатой компенсации, иначе нарушаются их права. На встрече с мэром Айбеком Джунушалиевым жители задали прямой вопрос о компенсациях, и получили отрицательный ответ – возмещения не предусмотрены. Это вызвало возмущение: фактически людей лишают части собственности ради дороги. 28 марта группа жителей "Киргизии-1" и "Киргизии-2" дала пресс-конференцию, где они заявили, что намерены отстаивать свои права юридически: подготовлен иск в суд против действий мэра Бишкека. Они обвиняют его в ложных высказываниях – ранее глава города утверждал, что все делается по закону и с согласия людей, но на деле оказалось иначе. "За ложь подадим в суд", – заявили представители квартала.

Параллельно тема получила широкий резонанс. Депутаты городского кенеша и парламента раскритиковали мэрию за жесткий подход. Звучали обвинения, что городские власти фактически экспроприируют землю без должных процедур, прикрываясь утверждением о "незаконных постройках".

Жители настаивают, что границы красной линии смещены специально под проект дороги и что изначально их участки отмежеваны иначе. В подтверждение они приводят пример: сначала мэрия требовала убрать 12 метров, затем сократила требование до четырех–пяти метров, то есть пошла на попятную, признав, что 12 метров явно захватывали частную собственность. В конце марта – начале апреля конфликт еще не разрешился. Мэрия заявляет, что на первом этапе убирает только незаконные заборы на муниципальной земле и действует "относительно законно". Жители же опасаются второго этапа – сноса их домов или частей дворов. Они создали инициативную группу и собирают документы, подтверждающие права на землю, готовясь отстаивать их в суде.

Лишение статуса лицеев и гимназий

В марте все лицеи и гимназии Бишкека официально были лишены своего особого статуса. Как сообщили в департаменте образования мэрии, эти учреждения прошли перерегистрацию и отныне функционируют как самые обычные средние общеобразовательные школы. Процесс был запущен постановлением кабмина №519 от 24 августа 2024 года (подписанным тогда главой кабмина Акылбеком Жапаровым). Весной 2025-го он подошел к завершению: по состоянию на конец марта перерегистрированы школы № 29, 20, 26, 63, 64, 91, 68, 72, 74, 23, 62, 9, 39, 31, 95 – то есть основные учебные заведения, ранее имевшие статус гимназий и лицеев. Остальные находились в процессе оформления новых уставов. Теперь нигде в столице у школ, кроме одной - при президенте, нет специальных статусов, все равны в правовом положении.

Эта реформа вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, Министерство образования настаивало: не должно быть "элитных" школ и "особых" детей, все ученики должны получать равные возможности, а статусы гимназий лишь закрепляют неравенство. Однако у одной школы особый статус все же оставили.

Еще в июне 2024 года Минобразования утвердило новое типовое положение о школах, где понятия "лицей" и "гимназия" отсутствуют. Предполагалось, правда, что действующие лицензии школ с особым статусом будут отработаны до конца срока, но постановление кабмина ускорило процесс, фактически ликвидировав статусы досрочно. В результате учителя школ-лицеев лишились надбавок к зарплате (ранее за особый статус полагалась доплата). Снижение дохода уже привело к оттоку кадров: например, в школе №69 (бывшей гимназии) уволились 40 опытных учителей и перешли в частные школы. Об аналогичных проблемах сообщалось и в других школах. Также родители обеспокоены падением качества образования: специализированные программы, кружки, факультативы, которые отличали лицеи, стали закрываться из-за отсутствия финансирования. Депутат Дастан Бекешев привел пример: школа №26, будучи гимназией, в 2023 году дала шесть золотых медалистов (отличников) и несколько ребят, сдавших сложный тест "Алтын тамга" на отлично; но в 2024-м после утраты статуса там не оказалось ни одного медалиста.

В то же время сторонники реформы утверждают, что особый статус часто был формальностью, которая не гарантировала качества. Теперь все школы равны в финансировании, а отличия должны заключаться лишь в таланте педагогов. Мэр Бишкека пообещал найти средства, чтобы как-то поддержать учителей, потерявших надбавки, например, из городского бюджета, однако системного решения пока нет. В итоге лишение статусов – свершившийся факт, но к чему он приведет, покажет время. Уже сейчас ясно: сильные школы стараются сохранить свой уровень не благодаря статусу, а вопреки его утрате. Некоторые гимназии вводят платные образовательные услуги, чтобы финансировать кружки самостоятельно. Министерство же следит, чтобы не возникло теневого статуса "элитных школ".